テーマ:「地域産業とデザイン&プロデュースⅥ」

セメントプロデュースデザイン代表

金谷 勉 氏Tsutomu Kanaya

- PROFILE

- 京都精華大学人文学部を卒業後、企画制作会社に入社。広告制作会社勤務を経て、1999年にデザイン会社「セメントプロデュースデザイン」を設立。大阪、京都、東京を拠点に企業のグラフィックデザインやプロモーション、商品開発のプロデュースに携わる。2011年からは、全国各地の町工場や職人との協業プロジェクト「みんなの地域産業協業活動」を始め、600を超える工場や職人たちとの情報連携も進めている。職人達の技術を学び、伝える場として「コトモノミチ at TOKYO」を東京墨田区に、大阪本社に「コトモノミチ at パークサイドストア」を自社店舗展開。経営不振にあえぐ町工場や工房の立て直しに取り組む活動は、テレビ番組『カンブリア宮殿』や『ガイアの夜明け』(テレビ東京系列)で取り上げられた。各地の自治体や金融機関での商品開発講座を行い、年間200日は地方を巡る。

第1部:講義「地域デザインとプロデュース」

講義1

今回の講師はセメントプロデュースデザイン代表の金谷勉さんです。本日は、地域産業のものづくりプロデューサーとしてご活躍されてる金谷さんに「地域産業とデザイン&プロデュース」というテーマでお話ししていただきます。伝統工芸をはじめとした地域産業の多くは小規模企業で、それぞれの会社が経営や後継者についての問題を抱えているのが現状です。金谷さんはクライアントの課題解決のために、意匠のデザインだけではなく、その商品が市場や社会でどのように機能するかまでを設計して、商品開発のプロデュースをされています。金谷さんは地域産業の問題を解決するために、どのようにデザインの道筋を考えているのでしょうか。

講義2

「厳しい状況を切り抜けたい」もしくは「この先の企業の道筋を整理したい」どちらの依頼がきても、金谷さんは「商品開発をしたい2つ目の理由」について必ずヒアリングするそうです。「1つ目はもちろん売り上げでみなさん一緒ですが、2つ目の理由にその会社が解決しなければならないことの根幹がつまっています。それがわかるまでは会社にとって有益なデザインは提供できません。」実際の商品開発に入る前に、その企業が今まで使ってきた技術・素材・方法を細かく見直し、可能性の最大値を把握します。金谷さんたちが開発した商品開発プログラムには、分析と開発の38ステップがあり、全ての工程に納得してもらってから商品開発がスタートするそうです。

講義3

金谷さんは大学と共同で伝統工芸のマーケティングについて研究されています。今まで手がけたすべての商品を調査し、成功するために必要な要素を調査した結果、「熱意」と「企画の提案の程度」が重要で、販売先やメディアの露出の程度とはあまり関係がなかったそうです。「その現場の知名度やマーケットによって、点の強い商品、線が太い商品、面が大きい商品にするかの判断は変わっていきます。」メディア露出によって企業の知名度を上げるための個性的な商品にするか、大きなマーケットを得るためのベーシックなデザインの商品にするかなど、開発した商品をどのように機能させたいか、企業の現状と商品の役割を考えることが重要だといいます。

講義4

「基本的には合法的なビジネスで会社が潰れなければどの方法を使ってもいい」という金谷さん。商品開発の他にも、「ものではないもの」も商品になるといいます。セメントプロデュースデザインでは、中小企業向けの商品開発プログラムの開発や、ワークショップの開催など、教える・伝えるビジネスにも力を入れています。金谷さんはテレビ出演をきっかけに、ご自身のSNSを再構築されたのだとか。「バズるまでひたすら書き方を変えて投稿し続けました。自分を実験台にして、SNSを苦手とする老舗企業にどういうやり方がいいのか教えられたらと思っています。」

第2部:ワークショップ「手のひらに乗るサイズで、金属切削できるプロダクトの企画デザイン」

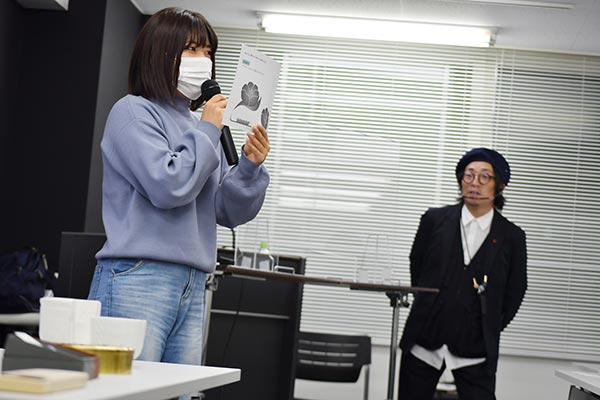

ワークショップ1

後半はワークショップを行います。今回は「切削」の現場でつくる商品を考案します。切削は金属の塊から削り出して製造するため、原材料のコストの問題や、量産ができないなどの制約があります。金谷さんはこれらの制約の中でも、細やかな金属設計を可能にする切削技術の強みを生かしてフレグランスピンズ「ALUMA」をプロデュースしました。「うちで働いているデザイナーは、自分の手がけている商品はいくらで作らなくてはいけないものかを理解し、意匠とともに、製造と販路の設計もしています。」学生たちは課題を通して、届ける先を見据えたものづくりのシミュレーションを行います。

ワークショップ2

学生たちの発表を紹介します。ハンカチクリップ、コンタクトレンズケースなど生活の中でよく使用する商品とデザインを掛け合わせたアイデアが多く見られました。「着眼点がすごくよくて、僕も機能系売り場商材にあって魅力系売り場商材にないものは何かと学生によく聞いています。」と金谷さん。USB ケースのアイデアには「USBケースは海外だと既に出ていますが、もうひとつ別の機能があるといいなと思うんです。よく知っているものに新しい要素を掛け算すると面白いと思いますし、鯖江×耳かきのように、どの検索ワードで商品にたどり着けるかの言語の設計も重要です。」と、言語での視点からもコメントしていただきました。

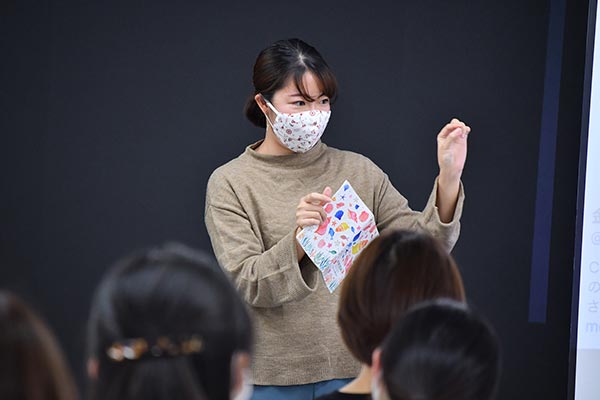

ワークショップ3

ある学生はエンボス加工ができるプロダクトを提案。溝があるプレート2枚で紙を挟んでなぞることで、手軽にエンボス加工ができます。UIクラスで学んだニューモーフィズムというデザイン手法から着想を得たそうです。「UI の世界ではニューモーフィズムは視認性が悪いので普及しづらいと言われていますが、手触りが伴ったら楽しいし、流行るのではないかと考えました。」金谷さんは「和紙の落水という技法を思い出しました。発表するのを躊躇っていたけど、自分の企画がどう見えるかは人に話してみないとわからないよね。僕は今日のアイデアのなかで1番面白いと思いました。」と学生の背中を押すコメントをしてくださいました。

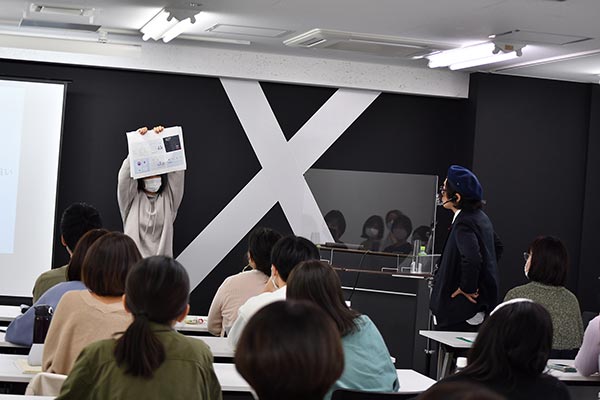

総評

最後に総評をいただきます。「考えた企画に既視感があるとしょうもないかもと思うんですけど、実はそうでもなくて、もうひとつ違う掛け算ができると一気にイメージが広がります。僕は誰がどんなときに使っているのかが思い浮かぶのがいい商品だと思っています。ものづくりのヒントはいろんなところに詰まっていて、工場は難しいかもしれませんが、売ったり買ったりする現場であるお店や展示会に顔を出してみてください。僕のやっていることをどんどん真似してくれて構いません。コロナ禍で地域産業の問題はさらに深刻になっています。みなさんのアイデアも是非、実現してください。」