テーマ:「WORDING LESSONⅡ」

コピーライター/クリエイティブディレクター

下東 史明 氏Fumiaki Shimohigashi

- PROFILE

- 1981年生。2004年東京大学法学部卒業後、同年(株)博報堂入社。現在、クリエイティブ局所属。主な仕事に、イエローハットTVCM、日経電子版「365日分の差は大きい」、富士通FMV「神パソコン」、2ndSTREET「セカストする?」、花王「ホント毎日マジ助かる」、花王「クイックルで良くない?」、1本満足バー、MINTIA「俺は持ってる」、ドコモ光「ド速い。」NewManualコピーディレクションなど。著書に『あたまの地図帳』(朝日出版社)。TCC審査委員長賞・新人賞・ファイナリスト、新聞広告朝日賞、交通広告グランプリ、日経広告賞、ヤングカンヌ日本代表、日経広告賞など受賞多数。

第1部:講義「WORDING LESSON」

講義1

本日のプレックスプログラムは、博報堂クリエイティブディレクター/コピーライターの下東史明さんをお迎えします。テーマは「WORDING LESSON」。誰もが聞いたことのあるコピーを数多く生み出してきた下東さんから、言葉の使い方を学べる貴重な時間です。「今日は小学生の国語の授業のような、とても基本的な内容かもしれませんが、大人になってから聞くとためになるような話ができれば」と下東さん。

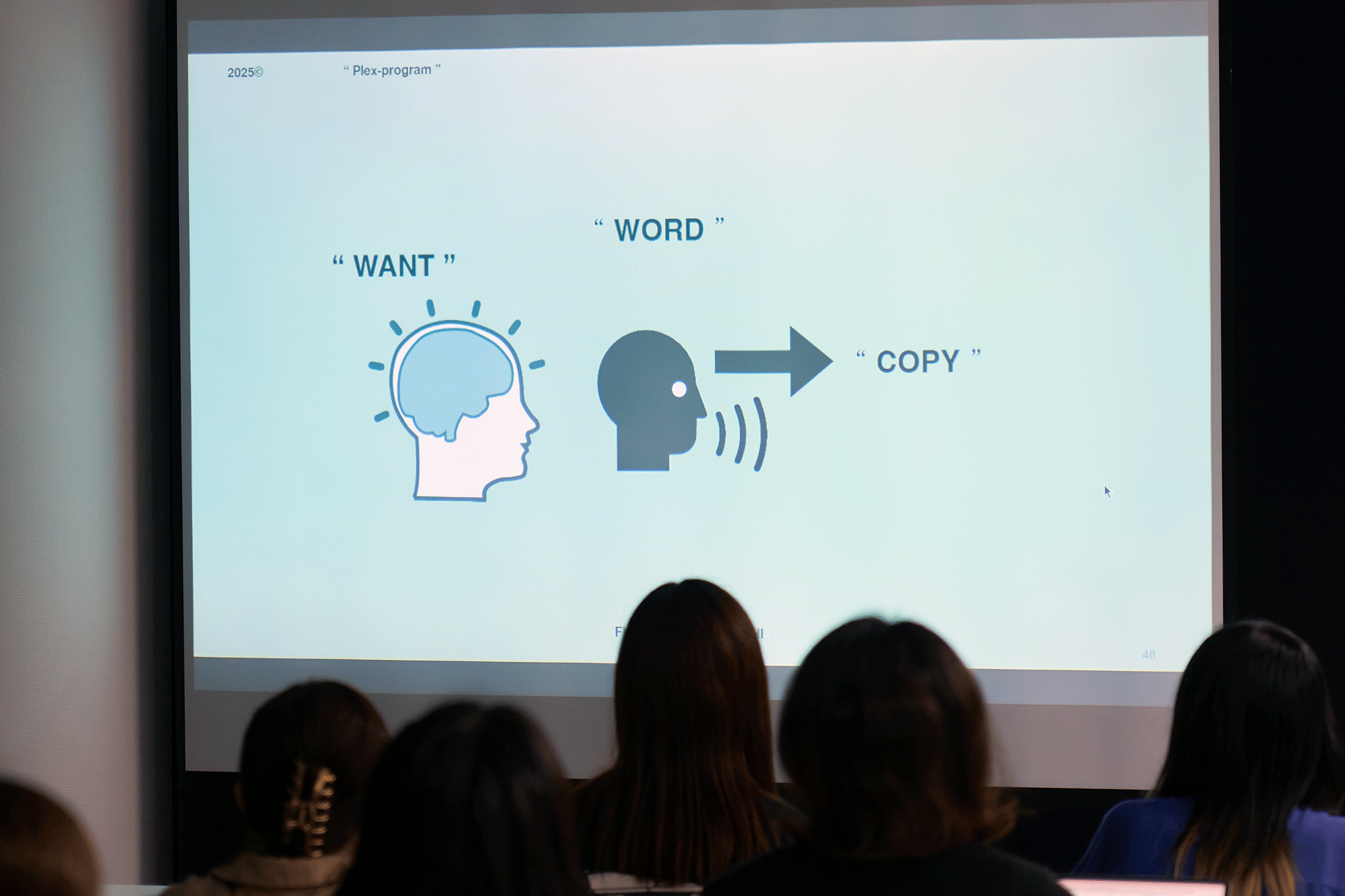

講義2

まずお話しいただいたのは、コピーとは何か?について。コピーには必ずBENEFITがなければいけないと下東さんは話します。「1枚のお皿があったとして、それがサラダ皿と呼ばれたらサラダが好きな人はBENEFITを感じますし、スープ皿と言われれば汁物が好きな人はBENEFITを感じます。しかし灰皿と言われたら状況はどうでしょう?」受け手がBENEFITを感じること、これがまさにコピーと同じ役割を果たしているといいます。

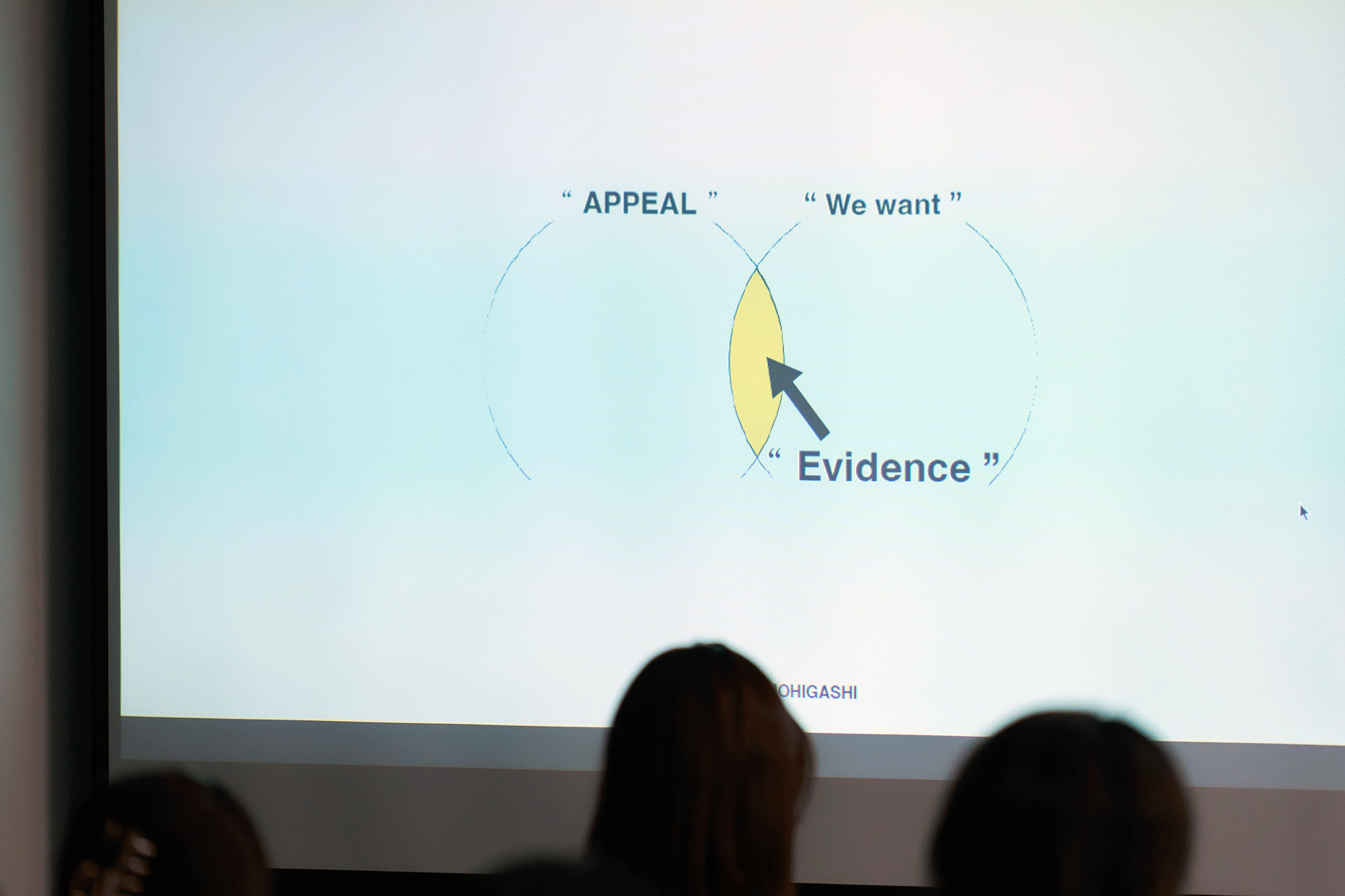

講義3

コピーを『企業・商品・サービスなどの経済活動を営む上で必要とする言語表現』と定義している下東さん。その表現をする上で重要になるのが『APPEAL(訴求したいこと)』と『We want(受け手が知りたいもの)』が重なる部分です。「この2つがなるべく重なるように言葉を工夫して言ってあげましょう。ただし、企業・商品などがとてつもなく強い場合(初期のiPhoneなど)は、発売日やサイズなどのスペックを言ってあげるだけで消費者が知りたい内容になることもあります。」

講義4

APPEALとWe wantの重なる部分をつくるために、よく使われる手法のひとつが『数字』です。’’〇秒で○○できる’’のように、数字を使うことで具体的なBENEFITを感じやすくなると下東さん。他にも商品を使うタイミングを言葉で訴求する『Timing』という手法や、’’満足度No.1’’等の事実や根拠を示す『Evidence』という手法などもあり、いずれもマーケティングの考え方をコピーに流用しているといいます。

講義5

「好きな歌詞を思い浮かべてみると、その歌詞と同じようなことを言っている歌詞はきっと他にもあるけれど、その単語のチョイスや言い回しがすごく好きということはないでしょうか。何を言いたいかはそこまで重要ではなく、どのような単語でどういう言い回しをするかを考えることが、すごく重要で難しいことです。切り口や視点が平凡・月並みであっても、その定着が強ければそれはとても優れているし、これはどのジャンルでも言えることだと思います。」

第2部:ワークショップ「言葉のワークショップ」

ワークショップ1

...後半は言葉を使った課題に取り組みます。お題は「世界と社会の意味の違いについて」。似た意味で使われることも多いこの2つの言葉について、それぞれの意味を10分間考えてみます。学生からは「世界は空間・場所・国などを指す、社会は他人と接する関係性のあるところに使う」という意見が。このように単語の意味を立ち止まって考えてみることで、前よりも少しだけ意識して言葉を選ぶようになると下東さんはいいます。

ワークショップ2

次のお題は「休日を他の言葉で言い換える」です。学生からはVacation、休みの日、休暇、自由な日、仕事をしなくていい日など様々な意見が出ました。下東さんからは 「121/365」「年間およそ2880時間」などの数字を使った言葉のほか、『+描写』というテクニックで、頭の中でビジュアルを思い浮かべてみると良いとアドバイスも。「カレンダーの赤」「朝からビールが飲める日」「家でサザエさん」「昼飯が朝食」などが挙がりました。

総評

他にもいくつかのワークショップを実施し、最後に下東さんよりコメントをいただきました。「日本語はひらがな・カタカナ・漢字など表記の数が他の言語に比べて多く、『てにをは』の1文字が違うだけで印象がガラッと変わります。そこが日本語のめんどくさいところであり面白いところです。言葉を記号として使うのではなく自分なりに意味を考えること、ボキャブラリーを増やすのではなく質を高めることを意識すると良いと思います。」下東さん、ありがとうございました。