テーマ:「すべての人に、動く喜びを Ⅱ」

義足エンジニア

遠藤 謙 氏Ken Endo

- PROFILE

- 慶應義塾大学修士課程修了後、渡米。マサチューセッツ工科大学メディアラボにて、人間の身体能力の解析や下腿義足の開発に従事。2012年博士取得。一方、マサチューセッツ工科大学D-labにて講師を勤め、途上国向けの義肢装具に関する講義を担当。現在、ソニーコンピュータサイエンス研究所研究員。ロボット技術を用いた身体能力の拡張に関する研究に携わる。2014年には株式会社Xiborgを創設、CEOに就任。2012年、MITが出版する科学雑誌Technology Reviewが選ぶ35才以下のイノベーター35人(TR35)に選出された。2014年ダボス会議ヤンググローバルリーダー。2020年には「Blade for All」プロジェクトを立ち上げ、子供たちに競技用義足の無料貸し出しなどを行う。

第1部:講義「すべての人に、動く喜びを」

講義1

今回は2回目の登壇、義足エンジニアの遠藤謙さんにお越しいただきました。初めて登壇された際、学生たちから「本当に参加してよかった!」と大絶賛だった遠藤さんの授業。期待で胸膨らむ授業がいよいよスタートです。まずはプロフィールからお話してくださいました。もともとは工業デザイナーを志していた遠藤さん。自身の進路を考えた結果、MITメディアラボへ留学を決めました。その契機となったのは、MITにて義足研究を行っていたHughHerr教授との出会いでした。元々ロッククライマーであった彼が、両足を失ってもなお登り続け、「体が軽くなった」と足のないことへの優位性を体現している姿に、遠藤さんは衝撃を受けます。

講義2

一般的に障害者に対する認識は、「思いやりで」「みんなで助け合って」などの言葉で捉えられることが多いですが、現場ではそういった言葉がどうしても「綺麗ごと」とされてしまうと遠藤さんは話します。そんな中、HughHerr教授の姿はそういった認識を覆しているということ、また、義足研究開発に科学の力を感じたと、当時の衝撃を思い出しながら話します。また、その教授の言葉で遠藤さんが好きな言葉を紹介してくださいました。「世の中には身体障害というものはない。ただ、技術の方に障害があるだけだ」この言葉をまさに体現している教授の下で遠藤さんは研究を続けました。日本に帰った後も、いわゆる「障害」ということに対しての研究を今もなお行っています。

講義3

途上国の義足販売について触れ、インドでの体験を話してくれました。足を失った少女が義足で歩けるようになったその時の映像を流しながら、「インドは特に社会的な背景もあって、義足を『隠したい』という意識が強いです。またコストの問題もあります。」と人の足の形に似せた義足について触れました。また、そこには歩く娘をみて喜ぶ父親の笑顔があり、遠藤さんはこのように続けます。「人間の元々持つべき動く機能が損なわれたことによる、生活の質の悪さを改善できるということが、いかにインパクトがあるかを実感しました。歩けなくなることが、いかに絶望的かというのを感じたし、それをある意味、改善・回復させられるというのがどんなに魅力的なのかということを感じました。」

講義4

また、遠藤さんは競技用の義足も開発しており、パラリンピック選手が義足でオリンピックに出場したことにも触れました。今後は障害者が健常者を打ち負かすという場面を目の当たりにするのでは?講義を聴く学生もそんな期待を持つような内容です。「身体的な機能が失われた人が障害者として認知されていますが、健常者でも例えば骨折した時など、身体的な機能が制限される場面があります。また、高齢になれば必然的に障害者側になります。現在は、テクノロジーと身体の関わり方でモビリティの良い悪いが行き来できるような社会が出来上がってきていると思います。僕がやりたいことは、そうしたテクノロジーで障害の色合いを薄くして、健常者の向こう側、健常者を超えた先に違う色合いをつけることです。」ここで前半の講義は終了です。

第2部:ワークショップ「義足が現代のメガネのようになるには?」

ワークショップ1

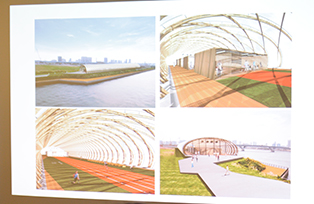

遠藤さんからワークショップのお題の発表です。障害者と健常者の境目が薄くなり、社会に馴染むような仕組みを学生たちに考えてもらいます。遠藤さんはまず、導入としてメガネの事例を出して解説してくださいました。かつては、メガネをかけている人はどこか周りより目立って見えたり、障害者という扱いをされていました。ですが、幾つかの社会現象や、ファッションアイコンとしてのメガネへの認知の広がりによって、徐々にメガネを取り巻く環境や価値観が馴染んでいきました。時代の推移と幾つかの契機(遠藤さんは「花火が打ち上がる」と表現します)が起きて、少しずつ社会に馴染んだ結果が今のメガネの認識であると遠藤さんは話します。義足もメガネと同様に、社会に馴染んでいくにはどんな花火を打ち上げればいいかをこれから話し合ってもらいます。

ワークショップ2

義足の性能が進化することももちろん必要ですが、それだけではなく人々の認識を変えるには社会的な背景を見過ごすわけにはいきません。「テクノロジーの領域と社会の領域とタイミングが重なって(仕組みは)成り立つ」と遠藤さんは話します。学生たちは社会の領域でどんなことを起こせるか、グループごとに意見交換しながらアイデアをまとめていきます。「社会に馴染むデザインとは?」みなさん真剣に議論を交わします。難しく考えてしまうと日常生活とかけ離れた議論になってしまうので、頭を柔らかく、楽しみながらみなさん考えているようです。

ワークショップ3

早速グループごとに発表です。あるグループは、義足を使用している、あるいは身体障害を持っている俳優をキャストに起用した「ドラマを製作・放映する」という企画を出しました。ドラマの放映開始時には、誰が義足なのかは伏せて通常のドラマとして放映します。ドラマを見ている間は誰が義足かはわからない演技。最終話に初めて義足であるということを公開し、視聴者を驚かすというサプライズには、発表を聞く学生も感心していました。また、別のグループはセレブ層からの人気を狙った「義足エクササイズ」の企画を発表しました。健常者もいわゆる「伊達(だて)義足」で装着したくなるような企画も次々と発表されました。

総評

すべてのチームの発表が終わり、最後に遠藤さんからメッセージをいただきました。「今日の授業の前と後では障害者に対する考えがポジティブになったんじゃないかなと思います。だからこの場にもうちょっとそういう人(障害者)がいたらなと思います。僕は工房を持っているので、いいアイデアや一緒にこういうことやりたいというものがあったら、是非そこを使っていただきたいと思います。これをきっかけに考え始めて、今後もなにか一緒にできることがあれば連絡していただきたいと思います。」『障害者』という概念に対する、アカデミックな内容と現場の声、問題点など、私たちの日常に入り込むような講義をしてくださいました。