MEDICAL DESIGN LABOメディカルデザインラボ

メディカルデザインラボは、東京デザインプレックス研究所が企画・運営するラボラトリーで、「Street Medical School」を長期的に継続・発展させることを目的に2019 年に始動した。Street Medical School は、東京デザインプレックス研究所と横浜市立大学先端医科学研究センター コミュニケーション・デザイン・センター(YCU-CDC)が共同で創立した「新しい医療を学び創る場」である。医療とデザインの専門家が連携して、医療課題の解決に貢献できる人材の育成を目的としており、これまでに第1 期生~第4 期生が修了している。

Street Medical School

Street Medical Schoolは、医師をはじめとする医療従事者と、デザイナーをはじめとする様々な業界のプレイヤー・クリエイターとが共に、新しい医療を学び創る場です。横浜市立大学先端医科学研究センター コミュニケーション・デザイン・センター(YCU-CDC)と東京デザインプレックス研究所が運営しています。Street Medical Schoolでは、デザイナーの卵たちと医療従事者、医療従事者を志す者たちが集い、広告・デザイン・医療など各界のトップランナーを講師に迎えて特別授業を行います。その中で、自ら課題を発見し、現代医学の科学性を踏襲しつつ、さまざまな発想・手法でその解決策を確立・実践することのできる人材を育成します。

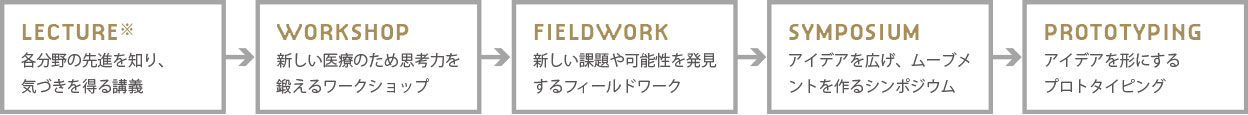

カリキュラムの流れ

※LECTURE(講義)抜粋。武部貴則「Street Medical」、山本尚毅「未来洞察とデザイン思考」、井上祥「医療情報発信の今」、中邑賢龍「デジタル時代のアナログ教育の意味」、稲森正彦「便にまつわる医療」、今井裕平「Flagship Design」、佐藤夏生「Branding 課題から可能性へ」、古川裕也「Creative Direction」。

AMED社会共創EXPO ~社会と共に創る明日の医療~

国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)主催のイベント「AMED社会共創EXPO ~社会 と共に創る明日の医療~」が2023年2月に日本科学未来館イノベーションホールで開催され、「Street Medical School」が企画参画しました。AMEDは、日本の医療研究開発を支援する政府主導の独立行政法人です。イベント当日は、『AMED meets Street Medical School~「小さなやさしいアイデア」で医療・医学と社会の共創を駆動する~』というテーマのもと、Street Medical の考え方についてのレクチャーを実施。さらにStreet Medical School第1期~第4期の中で生まれた受講生のアイデアの中から、10点をポスターにて発表しました。

ストリートメディカルトーク

STREET MEDICAL TALKS

東京デザインプレックス研究所と横浜市立大学先端医科学研究センター コミュニケーション・デザイン・センターは、医療×デザインをテーマにしたカンファレンス「Street Medical Talks」をこれまで4回に渡り開催している。本カンファレンスでは、「Street Medical School」受講生チームの新しいアイデアが、医療関係者やデザイナーなど多くの人々にシェアされ、企業や自治体など様々な分野や領域を横断する。そして、そのアイデアの幾つかは社会実装に向け、既にプロトタイプの作成が進んでいる。

Street Medical Talks vol.1

2020.2.11 東京ミッドタウン日比谷BASE Q

・香りで神経疾患開発や健康意識向上を促す~“Scent”チョコレート~

・病室での「多様なすごす」をデザインする ~ホスピタリティ空間・家具~

・緩和ケアのための 患者 = 患者家族 = 医療者間コミュニケーション・デザイン

・救急判断に迷った時に!『#7119』の認知度向上のための自動販売機施策

・『AMR対策×ボードゲーム』を用いてのエデュテイメント

・学校での近視発見からの受診 ―Hybrid Imageを用いて―

・お母さんのための駅ビル・ショッピングセンター「フリーダム育児」施策

・小児の入院中の食事体験に楽しみを増やす食器カバーとカトラリー

Street Medical Talks vol.2

2020.12.12 オンライン配信

・「はじめての婦人科」を後押しする、マンガで学べる生理用ナプキン

・にゅういんラリー ~親・子・医療者の対話型入院治療プレパレーションツール~

・野菜への消費意識が低い若年層向けのファッションブランド THE VEG’S CHASE

・眠りにつくまでのまどろみを空想で楽しむ不眠症対策「まどりーむ」

・「ぬりえほん」できょうだい児の待ち時間を楽しい時間に!

・生活習慣病予防策 「ショッピングカートで実践!親子で学ぶ栄養バランス」

・リフレッシュしながらロコモ対策を実現するペダル式シュレッダー「ぷにぺだ」

・すごろくで遊びながら学ぶ感染症とその対策「Pre-Pan」

・Hack ~COVID-19により増加した間食を肯定化するスナック体験~

・WithコロナにおけるNew Normalな対面イベント日程調整は、Withコロナ検定で

・鏡を使って歩きスマホによる衝突事故を減らす「Look Up Mirror」

Street Medical Talks vol.3

2021.12.26 オンライン配信

・ハッピーで育てる「ナースの木」

・スクールカウンセラーのブランディング #まだ知らないでしょ、みんなの味方。

・経口補水容器 DHMO BOTTLE

・1日1本のお酒のサブスク ALCOHOBBY

・介護スタッフと利用者のためのレターセット「ふむふむ」

・バス会社と車椅子利用者の連携アプリ「路線検索+1」

・目指せリンパマイスター!リンパ浮腫のセルフケアのための計測リングと日めくりカレンダー

・噛む力のチェック&トレーニングができる美味しい贈りもの「カムカム定期便」

・アピルン ―親子でじんわりあったか保湿―

・置いて見る箸 ―ゆっくり食べて早食いを防止―

Street Medical Talks vol.4

2022.12.24 東京デザインプレックス研究所&オンライン配信

・のびゆ ~ストレッチしたくなる入浴剤パッケージ~

・患者さんと薬剤師をつなぐ「デザイン点滴カバー」でハピサポ!

・お父さんを褒めて支える、家族で取り組む間食管理ツール「正直者カレンダー」

・スマホも心も充電できる吊り革

・大切なあなたへ健康な嚥下を、香る食前だし

・出張保健管理センター 「Medicar」

・のびのび!姿勢磨きステッカー

・問診票 と「問心票」~患者さんと医療者のコミュニケーションの後押しに~