テーマ:「茶道とクリエイティブ 守破離について」

茶人/SHUHALLY 庵主

松村 宗亮 氏Souryou Matsumura

- PROFILE

- 1975年横浜市生まれ。英国国立Wales大学大学院経営学科卒(MBA)。ヨーロッパを放浪中に日本人でありながら日本文化を知らないことに気づき、帰国後茶道を始める。「裏千家学園茶道専門学校」を卒業後、2009年に横浜関内にて茶道教室SHUHALLYを開始。「SHUHALLYプロジェクト」として “茶の湯をもっと自由に、もっと楽しく”をモットーに茶道教室やお茶会を主宰。茶の湯の基本を守りつつ現代に合った創意工夫を加えた独自のスタイルを構築し、これまでに海外10カ国、首相公邸などから招かれ多数の茶会をプロデュース。コンテンポラリーアートや舞踏、ヒューマンビートボックス、漫画等、他ジャンルとのコラボレーションも積極的におこなう。裏千家十六代家元坐忘斎に命名されたオリジナル茶室「文彩庵」はグッドデザイン賞を受賞。

第1部:講義「茶道とクリエイティブ 守破離について」

講義1

今回のプレックスプログラムの講師は、3年ぶり6回目のご登壇となる茶人の松村宗亮さんです。松村さんが大切にされているのは「守破離」という考え方。千利休の言葉で、基礎固めをし、アイデアを実践し、自分の型を作っていくという稽古や学びの発展段階の流れを表しています。「守破離という言葉を知らずに大人になりまして、お茶を始めてから初めて知った言葉です。音だけ聞くと何か不思議じゃないですか?『シュハリ』って言うと何かカタカナっぽい感じもします」と松村さん。この言葉に惹かれ、ご自身の教室名に取り入れるほど気に入っているそうです。

講義2

大学時代に休学してヨーロッパを放浪した松村さん。日本について聞かれても答えられずに恥ずかしさを覚えたことが、お茶を始めるきっかけだったと振り返ります。利休以前のお茶の世界は、中国や朝鮮半島からやってきた舶来品を重視する文化であり、完璧な美しい道具を持つことが権力と美意識の象徴だったそう。それに対して利休は、手捏ねの楽茶碗やひょうたんの花入れなど、全く異なる美意識を提示しました。「今まで物を見せて『どうですか?すごいでしょう』っていう茶の湯から、人と人とのコミュニケーションを大事にしましょうという新しい価値観を提示しました。」

講義3

松村さんは裏千家茶道専門学校を卒業後、33歳でお茶教室を開始。厳しい世界で差別化を図るため、ステンレスやガラスなどの現代素材で再構成したオリジナル茶室を制作されました。「自分がかっこいいと思うものって何なんだろうって思って、テカテカ・ピカピカしてるもの、車のハマーのような黒光りしてるごつい感じがいいなと思って」と松村さん。この茶室は翌年お茶室としては初めてグッドデザイン賞を受賞します。さらに若手陶芸家とのコラボレーションでアクリル製の茶箱などの斬新な茶道具を生み出すなど、独自のユニークな活動を行っています。

講義4

松村さんにとっての「離」は、お茶やお茶会ではない表現でお茶の思想を伝えることです。そのうちの一つが、有機抹茶を使ったグルテンフリーの抹茶どら焼きの店舗です。店内には掛け軸を使った装飾や、お客様が目の前でどらやきを作る工程を見ることができる点など、茶のエッセンスが散りばめられています。さらに、QRコードを使ったアート作品、VRでのお茶会体験、海外での茶会の開催、SNSでの情報発信など、多様な領域でお茶の世界を伝えている村松さん。「先人たちが守破離を続けてきたからこそ、今があると考えています。自分も伝道師のひとりとしてお茶の楽しさを広める活動を続けていきたいです。」

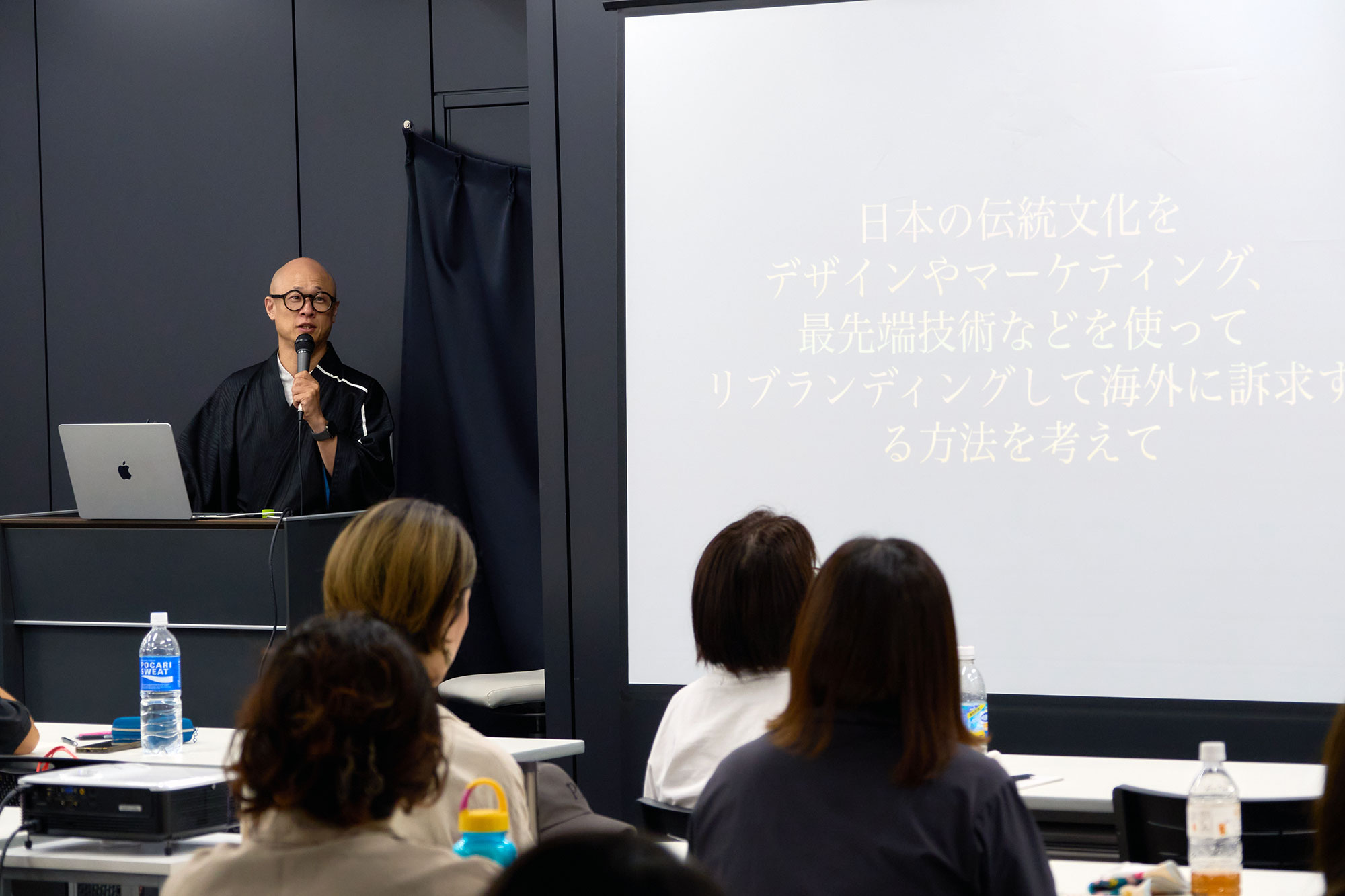

第2部:ワークショップ「日本の伝統文化を守破離を通じてアップデートする」

ワークショップ1

後半はグループに分かれてワークショップを行います。今回のテーマは「日本の伝統文化を守破離を通じてアップデートし課外に訴求する」。松村さんがお茶の文化を多くの人に伝えるために守破離の概念を実践してきたように、学生たちも現代に伝えられている文化のアップデートに挑戦します。「伝統文化ではないもの、最近のカルチャーについてでもいいので、みなさんの考えを聞かせていただければと思います」と松村さん。学生たちはどのように、「守」(基礎固め)「破」(自分なりのアップデート)「離」(違う表現への展開を考える)のアイデアを考えるのでしょうか。

ワークショップ2

チームごとの発表に移ります。最初のチームは日本酒の海外リブランディングを提案。チェコなどのアルコール消費量の多い国から参入し、現地の食材やハーブを組み合わせた新しいクラフト酒の開発、西陣織などを取り入れた店舗デザインによる総合的な日本文化体験を考えました。「現地の料理に日本酒が合うという新しい発見があると面白いですね。海外の方が自由な発想で新しい飲み方を開発することもありますから」と松村さん。次のチームは雅楽に着目し、「ジャパニーズトラディショナルオーケストラ」として人気アニメの楽曲演奏やプロジェクションマッピングを駆使したライブを提案。「雅楽は世界的な文化が交わったものなので、いろんな文化と交わる要素がありそうですね」とコメントをいただきました。

ワークショップ3

手持ち花火をテーマにしたチームは、日本庭園での和菓子体験とセットにした観光客向けツアーを提案。法規制の問題を考慮し、まずは日本国内でのツアーから始め、人気が出れば海外展開するという段階的なアプローチを考えました。松村さんも「デザイン性の高い花火や、ブーケのようなプレゼンテーション方法など、まだまだ可能性がありそうですね」とアイデアが膨らみます。ある祭りをテーマに選んだチームは、山車に乗る偉人をキャラクター化し、その勝負をライブビューイングで世界配信するという斬新なアイデアを発表。「伝統を作っていくという形で、今いただいたアイデアはとても理にかなっていると感じました」と松村さん。

総評

最後に総評をいただきます。「素晴らしいアイデアを聞かせていただいて、とても刺激になりました。皆様それぞれが持っていらっしゃる武器、個性、そして今努力されていることが、皆様の『守破離』につながっていくと思います。今は学びの『守』の段階かもしれませんが、皆様が『破』っている時、そして『離』の段階を迎える時に、またお会いして私のお茶と皆様のスキル、個性を合わせて新しいことができたらとても嬉しく思います。これもご縁ですから、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。」松村さん、ありがとうございました!