テーマ:「建築における生命力とここちよさ」

建築家

光嶋 裕介 氏Yusuke Koshima

- PROFILE

- 光嶋裕介建築設計事務所代表。建築家。一級建築士。1979年、米ニュージャージー州生まれ。少年時代をアメリカや日本で過ごし、中学はカナダ、イギリスに滞在。高校から再び日本に。代表作品に《凱風館》、《如風庵》、《旅人庵》など多数。2013-15年、NHK WORLD「J-ARCHITECT」の番組MCを担当。2014年、「ガウディ×井上雄彦」特別展の公式ナビゲーターを務める。2015年、ASIAN KUNG-FU GENERATION の「WONDER FUTURE」全国ツアーの舞台デザインとドローイングを提供。著作に『みんなの家。』(アルテスパブリッシング)、『幻想都市風景』(羽鳥書店)、『建築武者修行』(イースト・プレス社)、『建築という対話』(ちくまプリマー新書)、『つくるをひらく』(ミシマ社)、『ここちよさの建築』(NHK出版)など多数。

第1部:講義「建築における生命力とここちよさ」

講義1

本日のプレックスプログラムは、建築家の光嶋裕介さんにご登壇いただきます。光嶋さんはニュージャージー州で生まれ、世界の様々な土地で子供時代を過ごされました。大学卒業後はベルリンのザウアブルッフ・ハットン・アーキテクツに入社し、その後独立して光嶋裕介建築設計事務所を設立。「この学校は社会人の方が多いと思いますが、学びは常に終わりがなくて主体的にとりにいくものだと思います」と話す光嶋さん。

講義2

建築というもの自体が一つの自立した言語だとおっしゃる光嶋さん。「建築を味わうという意味では、その体験を言語化したりイメージとして捉えることはある意味では翻訳行為だと思っていて、そういうことを大事にしています」。大学時代の師匠である石山修武氏と、ベルリンの建築事務所の師匠を経て得たものが「生命力のある建築」だといいます。

講義3

生命力のある建築を語るうえで重要なキーワードが3つあります。1つ目は「スケッチ(解釈)」です。光嶋さんは、旅先で建築をスケッチをすることが、世界を解釈することにつながったと話します。「空間という建築言語は身体を通して翻訳するしかない。外の世界を自分の中に取り込んでスケッチすることで、建築とは何かを考えます。後でスケッチを見たときに、あの窓の数を数えながら描いたなとか、時間をかけて描いた分その瞬間の記憶に戻れる気がします。」

講義4

2つ目のキーワードは「雑多なものが同居した空間(実践)」です。ベネチアに旅行していた際、ゴンドラにオールをひっかけるための「フォルコラ」という部品に出会ったエピソードを話してくださいました。「ぱっと見て単純に形がかっこいいと思ったのですが、職人に話を聞いてみると7種類の漕ぎ方が可能になる構造になっていました。」この経験を経て、建築には正解がないにしても自分なりの根拠を持つことを大事にしたいと考えるようになったそうです。

講義5

3つ目のキーワードは「ドローイング(思考)」。自分の経験を言葉を介して語ることで、自分はこんなことを考えていたんだと再認識することにもつながると光嶋さん。 「建築をつくる生命力みたいな数値化できないものを、自分の精神を通して感じながら、他者と共有可能な心地よさをどうやって作るのかを考えて実践できたらと思います。」

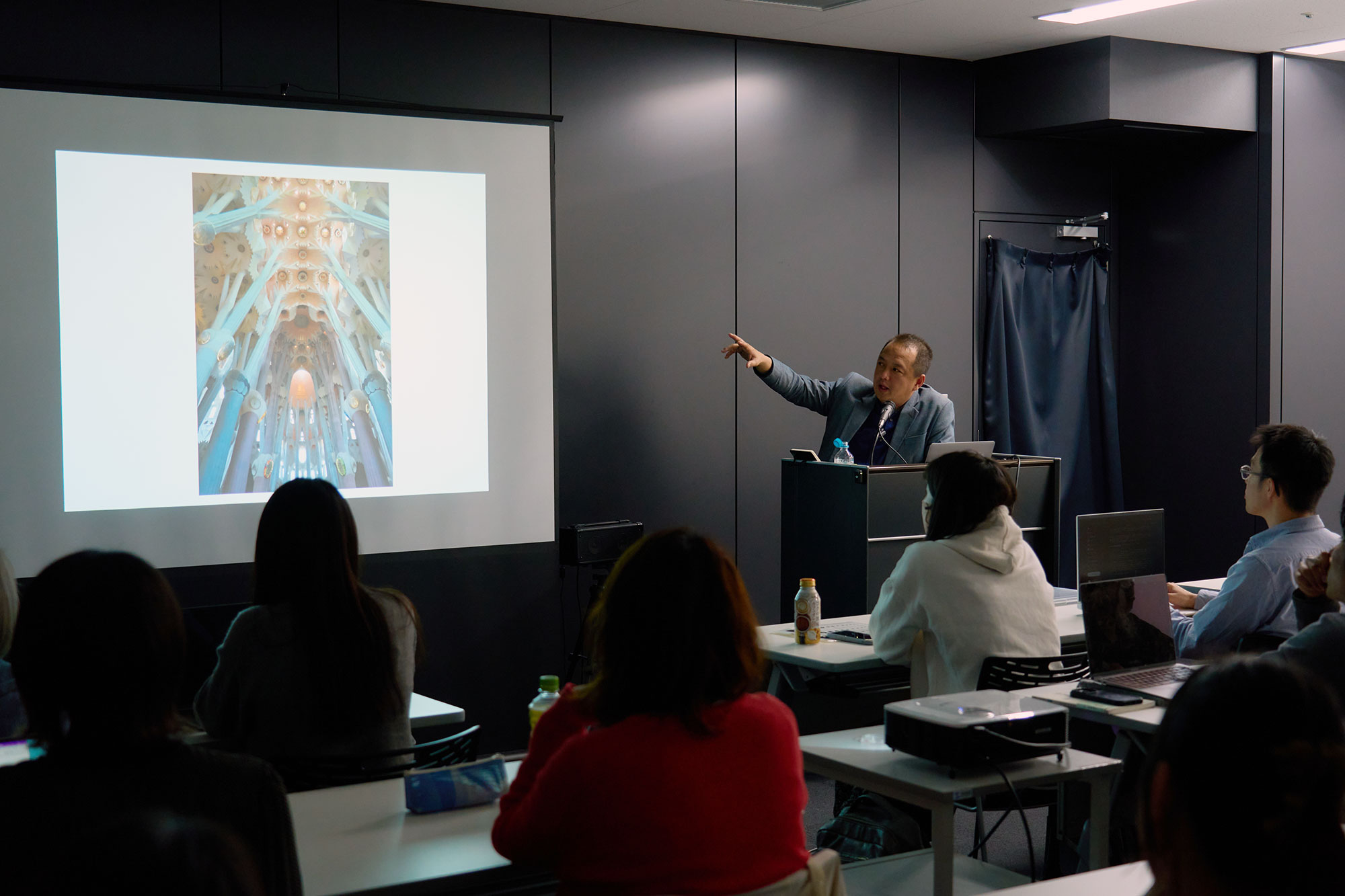

講義6

建築は個ではなく集団の記憶として成立すると話す光嶋さん。「現行する最古の建築計画であるガウディのサクラダファミリアは、地元の人たちの記憶の器として機能しています。建築家からのメッセージを身体が受け取ることは、出身や性別や年齢など関係なく誰もが体験できることであり、自分も設計者として感じたことを言語化していきたいと思っています。」

第2部:ワークショップ「みんながここちいい場所を考える」

ワークショップ

今回はあらかじめ「自分にとってここちいい写真を撮ってきてください」という課題が出されており、ワークショップではその写真をもとにグループごとに話し合います。人は一人では生きられない、他者との関わりとの中でここちよさをつくらなければいけないことを踏まえ、「ここちよさという個別的なものが共有可能なのだろうか」「普遍的なここちよさの可能性から、みんながここちいい場所」について意見を出し合います。

総評

最後に総評をいただきました。「お金で買えるものではなく、それぞれの生活の中にある時間がここちいいという意見がありましたが、自分だけの時間の流れ方が1日の中にたった5分あるだけでも救いになることがあります。ここちよさは、時間の流れやスピード感を変えてしまいます。それはコントラストやリズムのなかでうまれると思うので、今日の講義でそういうものを作り出すきっかけを開拓できたら何よりです。」光嶋さん、ありがとうございました!