テーマ:「THE CHAKAI/茶会 – 伝統と現代の融合による空間デザイン」

STUDIO KAZ 代表/インテリアデザイナー

和田 浩一 氏Koichi Wada

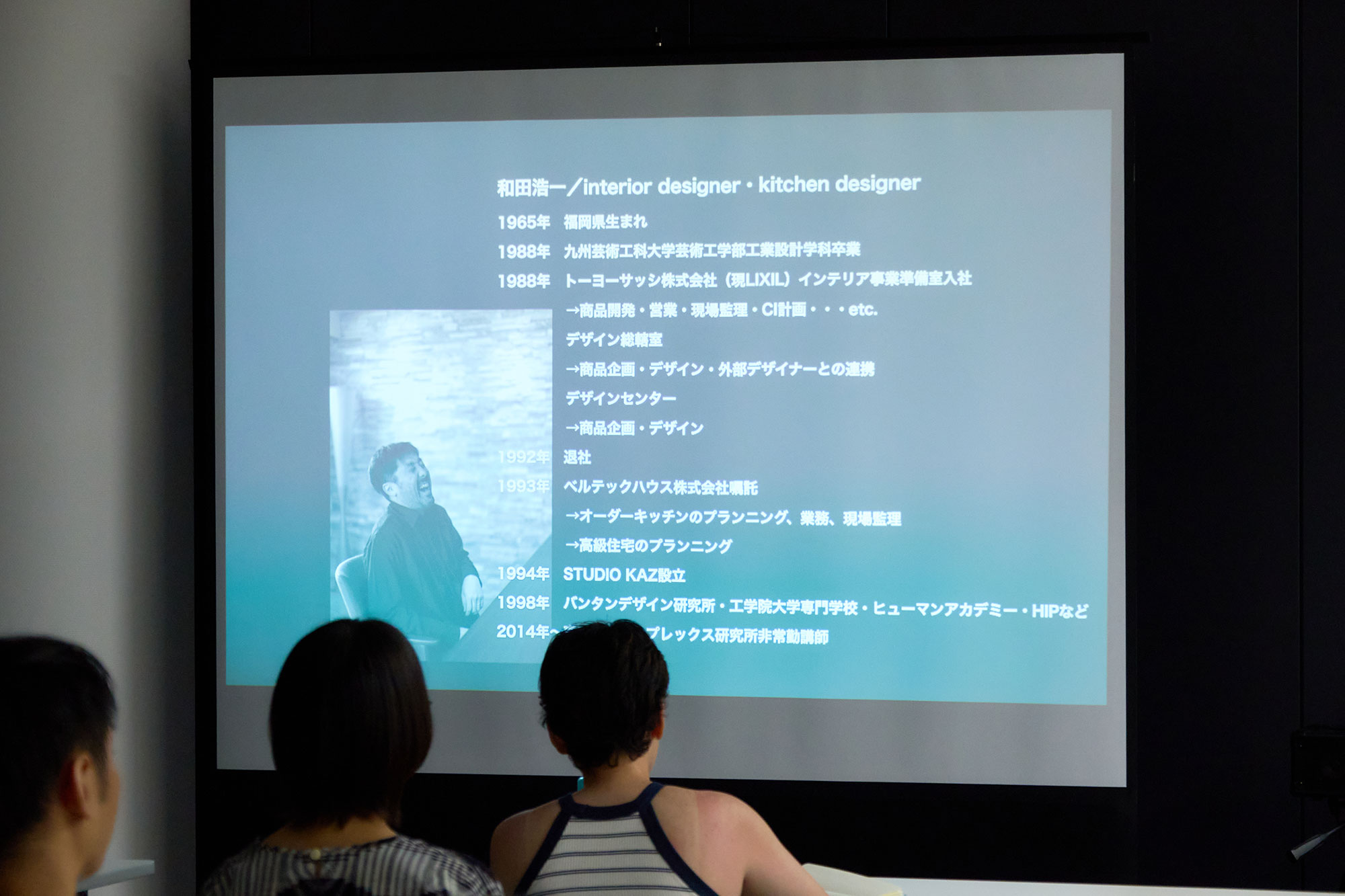

- PROFILE

- 株式会社STUDIO KAZ代表取締役。1965年福岡県生まれ。九州芸術工科大学芸術工学部工業設計学科を卒業後、トーヨーサッシ(現LIXIL)株式会社を経て、1994年ステュディオ・カズ設立。「キッチンスペースプランニングコンクール」「あたたかな住空間デザイン」「国際家具デザインコンペティション」「TILE DESIGN CONTEST」「座ってみたい北の創作椅子展」など受賞多数。2013年「住まいのインテリアコーディネーションコンテスト」では経済産業大臣賞を受賞。2025年『THE CHAKAI/茶会』がA’ Design Awardシルバー賞受賞。著書「キッチンをつくる/KITCHENING」(彰国社)を刊行。個展、グループ展なども開催。東京デザインプレックス研究所スペースデザイン専攻 講師。

第1部:講義 受賞作品「THE CHAKAI/茶会」プロジェクト解説

講義1

今回のプレックスプログラムの講師は、当校インテリアデザイン専攻講師の和田浩一さんです。和田さん率いるSTUDIO KAZが手がけた『THE CHAKAI/茶会』が2025年A'Design Award & Competitionにおいてシルバー賞を受賞されました。この作品は、マンションの一室に設置した茶室で、伝統的な茶の湯文化を現代空間で再構築した試みが国際的に高く評価されました。

講義2

プロダクトデザインの出身でありながら、住宅パーツから空間全体までのデザインを手がけたいという思いでインテリアデザインの道に進んだ和田さん。現在は住宅リノベーション、新築住宅、オフィスデザイン、店舗デザインなど幅広くデザインされており、特にキッチンデザインにおいては「日本で唯一デザイン料をいただくキッチンデザイナー」として独自のポジションを築いています。

講義3

『THE CHAKAI/茶会』は、2024年のDESIGNART TOKYOでの展示を目的として始まった挑戦です。「実は僕は茶人でもないし、茶道をほとんどやったこともなかったんですが、茶室を作る時にその内と外の間の仕切りっていうのが一番大事なんだろうなと考えました。」喜多俊之氏の「二畳結界」や内田繁氏の茶室シリーズ、隈研吾氏の「浮庵」など、多くの先駆者の作品を研究したと和田さんは話します。

講義4

研究の結果、茶室デザインにおける最重要要素として「結界」に着目することになります。鳥居、留石、注連縄、玉砂利、さらには箸の置き方まで、身近な結界の事例を挙げながら、「内側と外側の境目で何か変化があるんじゃないかと考えた」と和田さん。物質には必ず厚みがあり、その厚みの中で何かが起こっているという視点は、デザイナーとしての独自の洞察を示しています。

講義5

プロジェクトの転換点となったと話すのが、展示会で出会ったという丹後ちりめんのセンサー内蔵テキスタイルです。生地に織り込まれたセンサーにより、人の動きや風の流れに反応して映し出される映像が変化する仕組みを実現。プロジェクションマッピングで有名なSYMUNITYグループのクリエイティブ集団「SWAG」との協働により6パターンの映像コンテンツを制作されました。さらに、床材には和田さんの熊本の実家で廃棄される予定だったい草を活用し、世界初の「い草化粧合板」も開発されました。

第2部:ワークショップ「結界デザインを考える」

ワークショップ1

後半は、和田さんの茶室プロジェクトでもポイントとなった「結界」をテーマにしたワークショップを実施します。学生たちは限られた時間内で、各自が考える結界についての概念やアイデアを発表し合います。「皆さん、今まで結界について考えてたこともなかった人も多いかと思いますが、個人的にはすごく面白いテーマかなと思うんですよ」と和田さん。

ワークショップ2

保育士の経験のある学生からは、「安全基地」という心理学の概念と結界を結び付けたアイデアを発表。「自分を中心にして円があって、その円がドーム状にかかっていて、その範囲なら自分は安全だ、安心できるという視点に似ていると思いました。」その後には、プライベートが守られる空間の重要性などについて学生同士で議論が交わされました。

総評

「インスピレーションってどこに落ちてるか分かんないわけですよ」と語る和田さん。留石一つ、木漏れ日の一筋まで、あらゆるものがデザインソースになり得るという視点を学生たちに共有いただきました。「デザイナーは常にアンテナを張り、そのインスピレーションをちゃんと見逃さないような努力をしていってほしいです。」和田さん、ありがとうございました。