テーマ:「本の編集者が考えていること」

ポプラ社 編集者

谷 綾子 氏Ayako Tani

- PROFILE

- 1982年滋賀県出身。編集者。新卒で高橋書店に入社し、1年間の営業を経て編集部へ。文響社を経て、現在はポプラ社一般書企画編集部にて勤務。料理書、児童書、絵本、エッセイ、その他読み物などジャンル無節操に担当。おもな担当作に『さみしい夜にはペンを持て』、『23時のおつまみ研究所』、『好きな食べ物がみつからない』、『おばけのかわをむいたら』、『ぎゅ』、『失敗図鑑』、『一日がしあわせになる朝ごはん』、『こころのふしぎ なぜ? どうして?』など。

第1部:講義「本の編集者が考えていること」

講義1

本日のプレックスプログラムは、ポプラ社 編集者の谷綾子さんをお迎えします。社会現象を巻き起こした『うんこドリル』をはじめ、様々なジャンルでベストセラーを生み出し続けている谷さんのお話を聞けるということもあり、いつも以上に教室は満員です。編集者として読者を引き付ける企画をどのように生み出しているのか、また著者やブックデザイナーなどとチームで進めるという本づくりの裏側についてもお話を伺います。

講義2

まずお話しいただいたのは、「ここがすべての根幹」となる本の企画について。企画書は自分がこんな本が欲しい!という気持ちを全開にして書くそうですが、読む人は決裁者なので、価値があると思ってもらえるように書くのがポイントと話す谷さん。企画が通ると、著者、デザイナー、イラストレーター、カメラマン、スタイリスト、モデルなどのチームをつくり、本を形にしていきます。「チームメンバーを誰に頼むかで本の空気感が大きく変わります。」

講義3

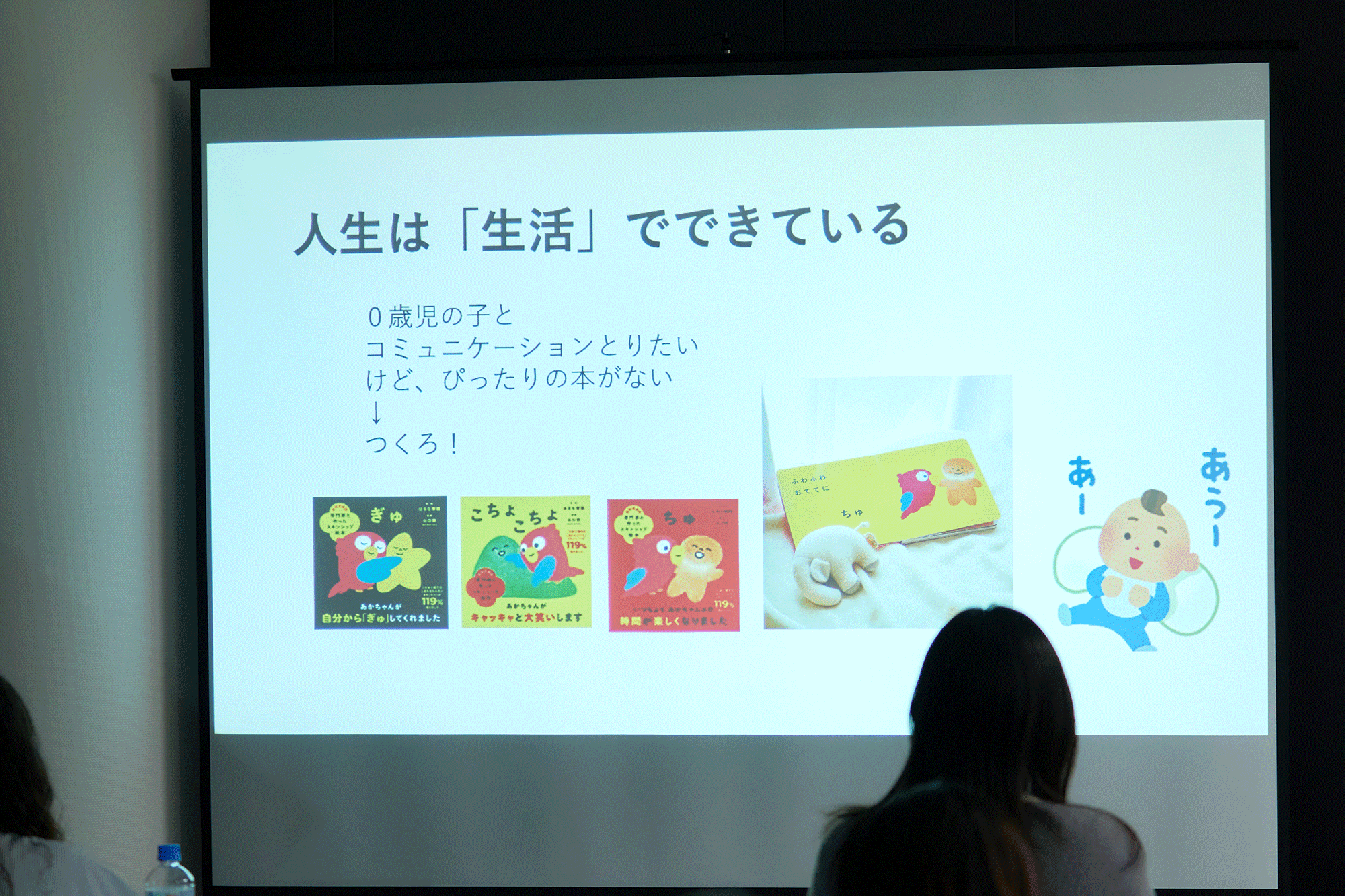

ジャンルを問わず様々な本をつくっている理由について、「人生があるから」と話す谷さん。スキンシップ絵本『ぎゅ』は、ご自身が育児中に0歳児とコミュニケーションをとりたいと考えたことがきっかけで、臨床発達心理士との共同で誕生したといいます。「人生は毎日ドラマティックなものではないけど、一人の生活者として時間を過ごす中で生まれた企画がたくさんあります。この本は人生のここでほしかった本だ、と自分の人生に引き寄せて企画を考えていることが多いです。」

講義4

ご自身の生活を企画に移すため、谷さんは常に「自分だけの感動」を観察されています。「いいなと思ったことをメモしたり、とりあえずスクショをとっておきます。見返すと、20年前に面白くてメモっておいた話はいまだに面白いんです。何に使えるかわからないけど面白いと思ったことが、自分にとって面白いとは何なのかをわかるきっかけになるし、他の人に話して反応を見ることもあります。そうした日常の検証の行き来のなかでしか、企画は生まれないと思っています。」

講義5

続いての話題は、谷さんが大事にしていることのひとつである「有機的につくる」について。著者・デザイナー・スタッフそれぞれが、それぞれの狂気を発動できるかが大切で、編集者は公園の管理者となり「誰が喜ぶための公園か?」「みんなが喜んでくれるためのルールは?」などを常に気を配るといいます。その他にも、「誠実はコスパがいい、嘘はコスパが悪い」「やみくもな強さよりつながれる言葉を」「原風景の再生産」「読者を尊敬して愛する」など、デザイナーを目指す学生にとっても非常に参考になるエッセンスを教えてくださいました。

第2部:ワークショップ「本の企画をたてる」

ワークショップ1

後半は、実際に本の企画を考えるワークショップを行います。「自分が読みたい本をつくることは大前提で、自分を含めて読者(ターゲット)を3人想定してみてください。例えば、私が企画した料理本では『夜に1日のストレスから解放されて自分を取り戻したい人』『料理を日常的にしていて何か変化を求めている人』『そこそこ舌は肥えているが30年ぶりにキッチンに立つ人』などターゲットを複数決めて、そこから本のタイトルと内容を決めています」と谷さん。

ワークショップ2

学生が考えた本の企画を一部ご紹介します。自分、兄弟、両親をターゲットにした「暮らしの対話」は、家族のための対話のテーマ集です。「どのページからでも読めて、このページのこれはこう思う、みたいな話を家族としたい」という想いから誕生しました。他にも、「有名絵画ってどこがすごいんだろう?ビジネス・趣味にも活かせるデザイン入門ブック」「逃避行がテーマの短編小説のアンソロジー」など、ユニークで思わず読んでみたくなる本の企画が続々と生まれました。

総評

最後に谷さんより総評をいただきました。「本をわざわざ作って世に出すことは、手に取った人のその先の人生や世界に繋がっていくことだと思います。様々な人が自分で本を出せる時代になってきていますが、この本を何としてでも自分が形にしたいと思うことが一番大事です。その気持ちをベースに、他に読者を2人たててみると、自分が伝えたいことが思ってもいなかった人にまで広く届いて、面白くて楽しい現象になりますので、ぜひ意識してみてください。」谷さん、素敵な授業をありがとうございました。