テーマ:「ビジネス職から目指すUX/UIデザイナー」

FAKE代表/デザイナー

高橋 才将 氏Toshimasa Takahashi

- PROFILE

- 2010年 株式会社博報堂に新卒入社、大手飲料メーカーなどの営業やプランニングに従事。2012年 Timers Inc.を創業、代表取締役社長に就任。家族アプリFamm(http://famm.us)を運営し、累計14億円を調達しアプリビジネスの事業を牽引。2020年 FAKE Inc.を創業、代表取締役に就任。

第1部:講義「ビジネス職から目指すUX/UIデザイナー」

講義1

本日のプレックスプログラムは、FAKE代表/デザイナーの高橋才将さんにお越しいただきました。Timers創業者でもある高橋さんは、経営者兼デザイナーという独自のキャリアでPairyやFammなどの人気アプリを数々と生み出しています。「実はFAKEには東京デザインプレックス研究所の修了生が多く在籍していて、ビジネス職経験後にリスキルしてデザイナーとして活躍しています。このようなキャリアはこれからもっと増えていくと思います。」

講義2

まずお話しいただいたのは、高橋さんが実践している『デザインドリブン』という手法について。「一般的にソフトウェアの開発領域には抽象的な議論が多いのですが、どれだけ議論しても実際には使われないことも多くあります。デザインドリブンの考え方では、議論はそこそこにデザインのプロトタイプをどんどん作って、それをすぐにユーザーに見せてヒアリングする流れを何度も繰り返します。顧客の声を取り入れながら体験設計するので、圧倒的に開発効率が良く、良いものが作れる方法だと考えています。」

講義3

どんなに時間をかけても失敗で終わることがめずらしくないと言われているプログラム開発。その原因は、「抽象的な議論」と「顧客の声を軽視した結果」だと高橋さんは言います。「アプリ開発は、頑張れば頑張るほど難しい議論になり、いろいろな人の想いが入れば入るほど複雑化して、ますます使いにくいアプリになってしまう。プロトタイプを利用して理想の共通認識を形成しながら開発することで、本当に必要な開発投資とは何かを見極めることができます。」

講義4

話題は日本とグローバルサービスの違いに移ります。日本のサービスはグローバルサービスに比べて15分の1程度の規模なのに対し、求められるUXや画面数は変わらないため、日本人のデザイナーに求められるROI基準が高くなっているといいます。さらにAIによって60点のものは誰でも作れる時代になっているため、あらゆる関係各所とコミュニケーションをとりながら本当に求められるものに着地させる「人としてのスキル」がこれから求められていくと話す高橋さん。

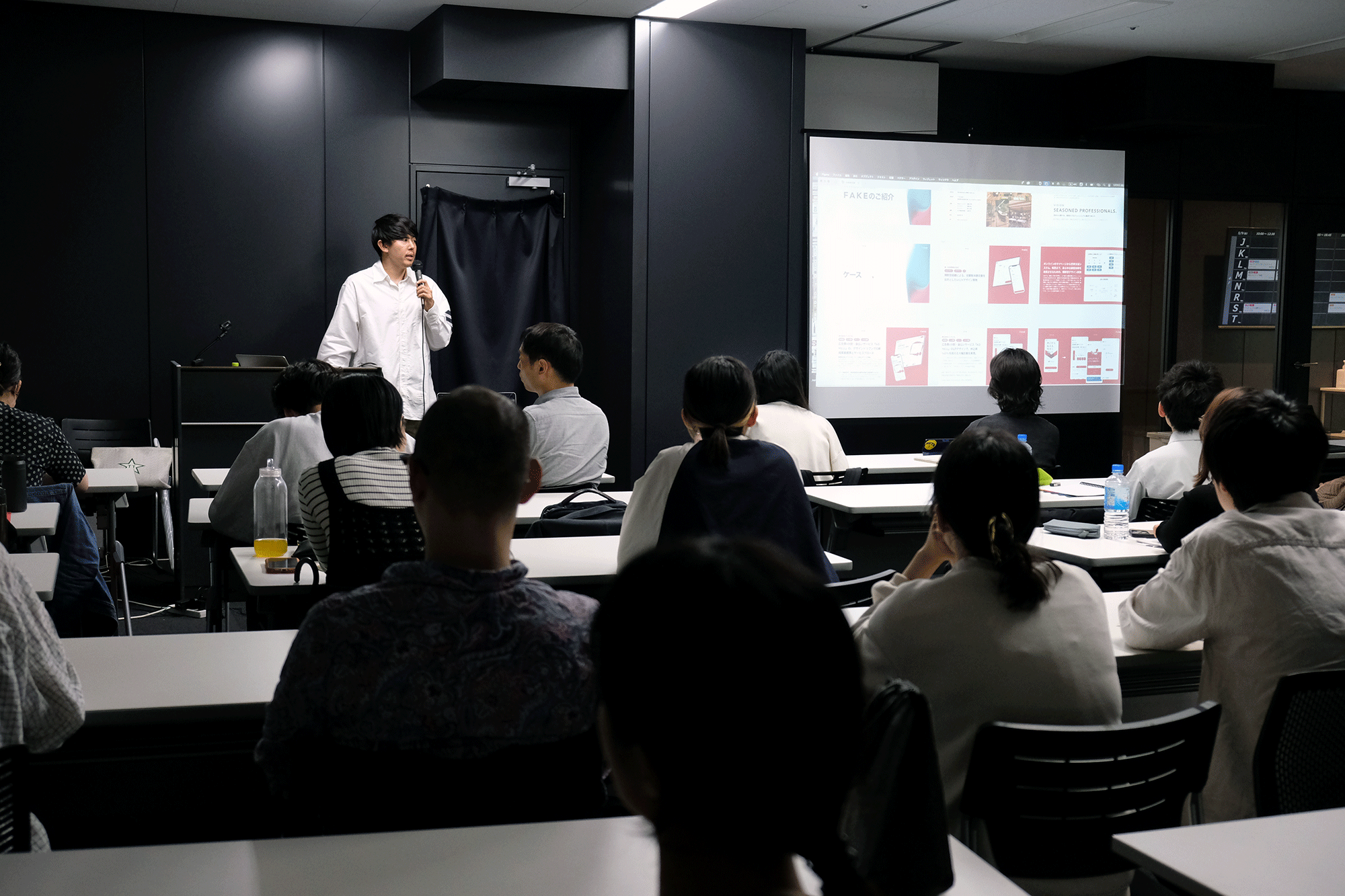

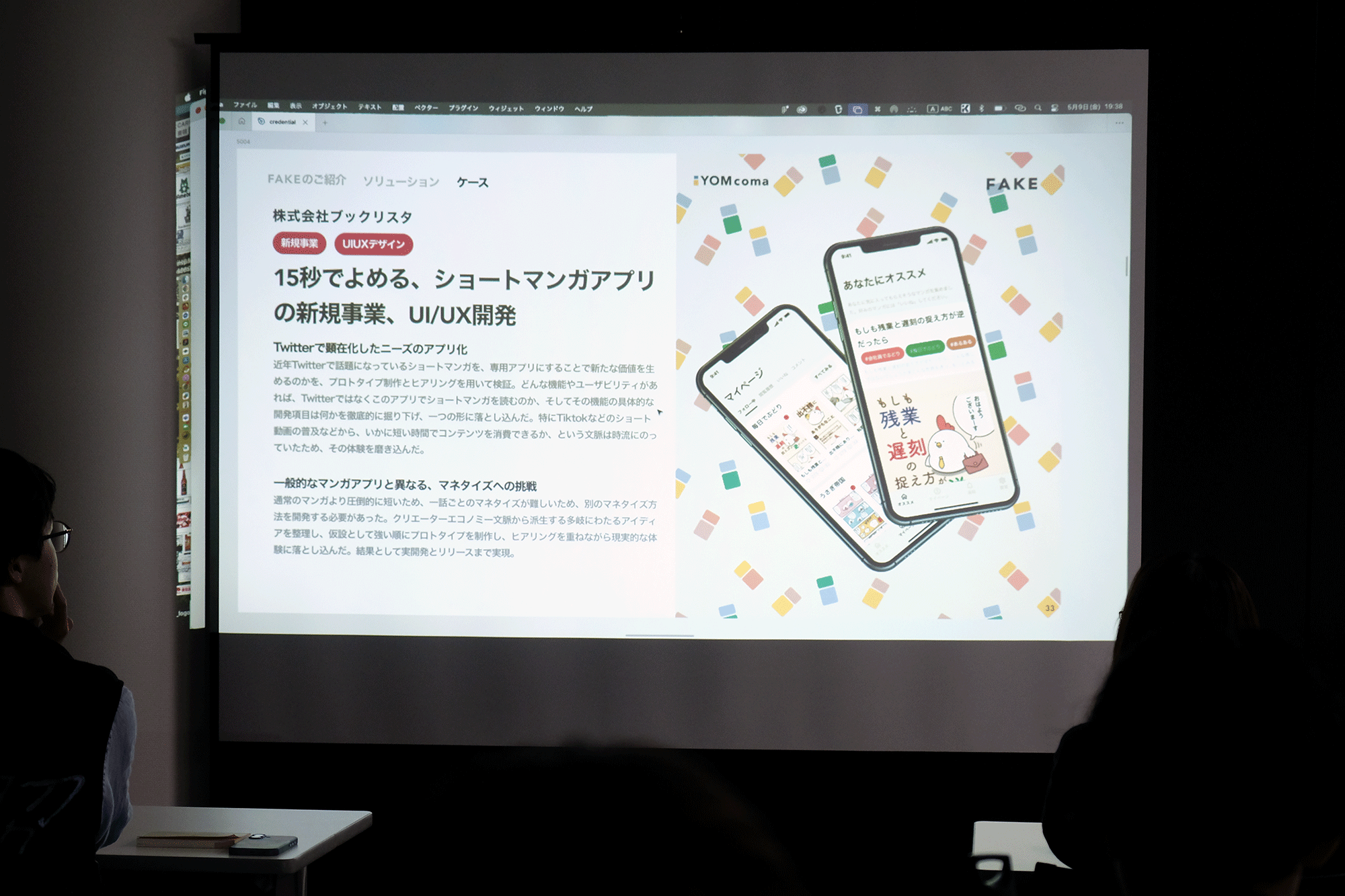

講義5

高橋さんが代表を務めるFAKEは、ジャズ用語で「即興のアレンジ」という意味があります。「これからは、つくるコストが高かったらつくる前にちゃんと考える時代、考えきる前につくったほうがはやいよねという時代になります。」これまでに手掛けたサービスとして紹介していただいたのは、ショートマンガ専用アプリ「YOMcoma」です。通常のマンガより圧倒的に短いため、一話ごとのマネタイズが難しく別のマネタイズ方法を開発する必要があったと言います。

第2部:ワークショップ「デザインドリブンを体験する」

ワークショップ1

後半は『デザインドリブン』を体験するワークショップを行います。テーマは「某乗り換えアプリのトップ画面のアクティブ率を上げる」です。まずはどのような人にサービスの優先度が高いのかを整理し、ターゲット層を決めます。その後に、そのターゲット層にとっての課題を抽出し、改善案を考えます。「時間をかけてこだわってモノづくりをする楽しみもありますが、今日は仕事として徹底的にROIを上げてみることを経験してみてほしいです」と高橋さん。

ワークショップ2

改善案ができたら、隣の席の人へプレゼンし、そこで得たフィードバックをもとに再度ターゲット層・課題・改善案を考えます。その後また違う人にプレゼンし、フィードバックをもらうという流れを繰り返し行いました。いますぐ目的地までのルートを調べたい人をターゲットとして捉えた場合、トップ画面であらかじめキーボードを表示させてすぐに駅名を入力できるようにしたり、今まで検索した駅名をサジェストとして表示するなどの改善案が出ました。

総評

最後に総評をいただきました。「デザインの領域は、よく知らない人からしたらブラックボックスだと言われます。何にどのくらい時間がかかっているか、それは適切な時間配分なのかなどがよくわからないまま進んでいる傾向があると思いますが、今回のように時間を意識してやってみるとたくさんの発見があったのではないでしょうか。あくまで時間は有限で、その時間をいかに効率的に使えるかが事業成長に関わります。プロジェクトごとに瞬時に判断して事業成長に繋げるのがプロだと考えています。」高橋さん、ありがとうございました。